城堡

“谁也不能责怪,谁也不能不那样做,这一切都是受城堡的影响。”

我觉得最接近卡夫卡作品本质的评论来源于德国哲学家时本雅明:

“卡夫卡有为自己创造寓言的稀有才能,但他的寓言不会被善于明喻者所消释。”

《城堡》的内容简言概括之:

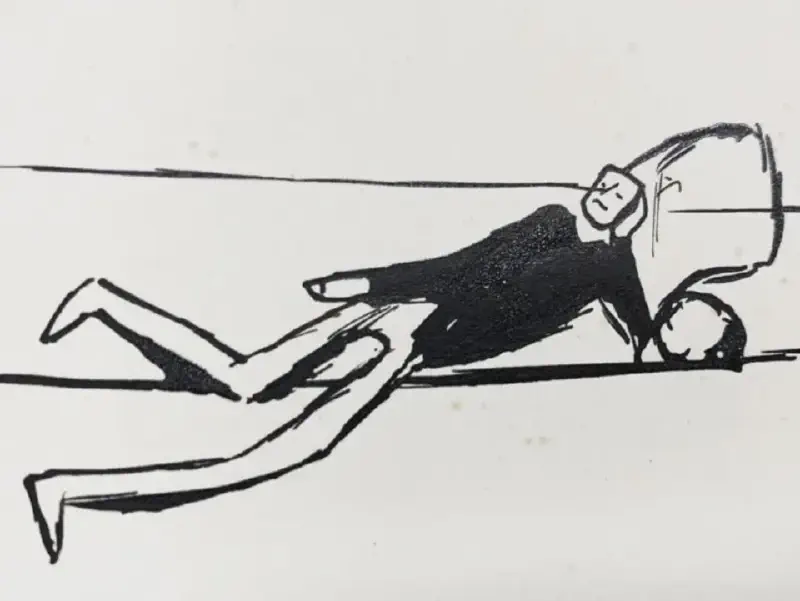

主人公K应聘来城堡当土地测量员,他经过长途跋涉,穿过许多雪路后,终于在半夜抵达城堡管辖下的一个穷村落。在村落的招待所,筋疲力尽的K遇到了形形色色的人,它们都是挣扎在社会底层的平民。其中有招待所的老板、老板娘、女招待,还有一些闲杂人员。城堡虽近在咫尺,但他费尽周折,为此不惜勾引城堡官员克拉姆的情妇,却怎么也进不去。K奔波得筋疲力竭,至死也未能进入城堡。

关于城堡主题的解释争论不休,大致有这么几种:

城堡是权力的象征,国家机器的缩影。

城堡是犹太人无家可归的写照。

城堡是“圣恩”。(这个解释来源于卡夫卡的好友,马克思布罗德。)

城堡是社会的形象,卡夫卡始终无法融入社会环境。

主要描写的可以总结为桥头客栈和信差一家,而且两家能反映出在城堡影响下的对比。

阿玛尼亚受城堡权力的支配,但是反抗它,招致来了痛苦。她不仅忍受痛苦,而且还有头脑,能看清自己的痛苦。她面对事实,正视事实,继续生活,忍受这种生活,那时如此,现在还是如此,阿玛尼亚很像尼采所说的忍受痛苦并从中超越的超人。而弗丽达视与城堡的关系为荣耀,就算不存在这层关系,也要硬创造出这层关系,并从中获得力量谋求利益。

从不同的角度去理解城堡,都会看到不一样的指代,“城堡”可以是任何事物。但在我看来,无论怎么理解城堡,“城堡”都是施加于人们头上的一层重压,追求而不可得,最后陷入虚无。村子和城堡作为一个健康的人运转着,而k作为外来者,像病毒一样注入到这个健康的人里,造成了一点似有似无的扰动,“K”抗争着一切,扰乱着村子,追求着城堡,但最后被消灭。所以重点实际上已经不是城堡了,而是"K"的行为。这一点我们可以在卡夫卡手稿中被删除的一个部分可以窥见。

“城堡本来就已比你们强大不知多少倍,尽管如此,还是可以怀疑它是否会胜利,可你们不去利用这一点,而是似乎把全部的努力都用在确证城堡会胜利上,因此你们在斗争中会突然毫无根据的害怕起来,结果就使你们更加软弱无能了。”

城堡甚至不需要真的施加什么实际影响于人们,人们自己对城堡的狂乱的想入非非就能让他们自己受折磨。所以重点就落在了“斗争”的行为上,不应该自身在路上就预设了悲观的胆怯,而是诉诸于本真的力量去进行诉求。不妨积极一点,人们本可以光明正大通过正常渠道实现公平与正义的诉求,由于人们自身对官方的畏惧和胆怯,使他们永远也无法进入城堡。

但是故事的底色就是悲观的,“K”在寻求融入这个社会的过程中自我异化,经历过抗争、拉拢、分化等等计谋,最终却无法避免被同化和被毁灭的趋势。

我这里把城堡理解为一种至高的权力,一种大他者的观念,也是国家与法律机器的缩影。不妨将此上升为一个更广博的解释之中,也是布罗德在出版小说的后记中进行的解释:

”城堡是一种被神学家们称之为“仁慈”的那种东西,是上天对人的(即村子的)命运的安排,是偶然事件、神秘的决定、天赋与损害的效力,是不该得到和不可得到的东西,它超越于一切人的生命之上。在《审判》和《城堡》里,神的(在犹太神秘哲学意义上的)这两种表现形式——法庭和仁慈——恐怕就是这样来表现的吧。“

人是怎样茫然地倾听着外面那个对他关于善与恶的永恒的问题不予作答或是只作最含糊不清的回答的世界,而心灵深处却怎样不可磨灭地埋藏着对那条给我走的、我注定要走的唯一光明的道路的希望。(比较《在法的门前》)

《城堡》与《在法的门前》基本上是统一的故事。这里的解释就很有神秘和命运的色彩了,但这里的“被决定的命运“与国家权力的解释我认为并没有太大的区别,在我看来无非是是否存在神秘性,实际上都是个人对于被支配被戏弄而进行反抗的无力与徒劳。

我想单纯的就“K”的奋斗来说说:

书中的人物对“K”所施加的帮助在她们各自的经验上完全不同,也带有她们自己目的的诠释。小说中每个角色的态度都十分真诚,他们以真诚的姿态劝诫、警告主角“K”,和主角说着推心置腹的话语,但话语本身在主角眼中却显得模棱两可——既没有正面回应,也没有直接否定。主角尝试去见证城堡的所有努力都在理清这些话语、行为的过程中被消耗殆尽。对于主角来说,他们嘴里的话只会加重“城堡”的模糊性,弗丽达若即若离的行为,在爱的解释和心机设计的解释下完全不一样了,我要是“K”我也觉得莫名其妙。

“K”是卡夫卡的一次尝试,他尝试跳出既定经验的束缚,不像通常的人们一样活在自己的经验里。把自己的自由意志拔高,尝试去看清周围发生的一切,理清整个事件——现实的全景,他相信存在一种真实,这种真实就是所谓“城堡”。

《城堡》的抑郁色彩很严重。徒劳感是抑郁情绪中最常见的一种感受,而在小说中,主角无时不刻不在和徒劳感战斗,他的徒劳感来自于对城堡存在的坚信——这没什么,大家都相信城堡存在——但重点在于,城堡的存在不可以(不需要)被言明。这就像人们对真理的诉求,所有人在追求真理,而真理在每个人手上都莫衷一是。而真理的存在不需要被言明,我却能看到如此多各色各样的真理,只会感到徒劳与虚无。这就是问题。“K”追求生活中的某物要真实明晰,而不愿意接受混沌是生活的本质。对普通人来说,这是不需要去思考的。而K作为一个敏感的另类,他目的就是追求到某个至高的观念,但在路途上被形形色色的力量下扯的粉碎。这种至高的追求给人希望,因为它的确存在,但却像芝诺的飞矢,永不可达。

K的结果是被毁灭,那我们呢?

参考: 如何理解卡夫卡的《城堡》