哲学与人生

所以,有生之年,或者说余生,我会始终直面虚无主义的难题。

讨论哲学是什么的时候,解答是由终极关怀的问题所引发的对于人生所能通达的最高理想的一种追求。但哲学家们对于这个问题的解答,通过认识宇宙和自然来认识人生就引发了一系列的问题,像滚雪球一样越滚越大,反而最初的问题看不见了。 哲学是时代精神的精华,在近代哲学确实如此,但在如今,学科制度化后,哲学学科技术含量与复杂程度越来越高,但是对社会的影响却越来越小。 哲学家在苏格拉底眼里的作用是启发人们思考,让人们认识自己。哲学要发挥作用,必须要通过每个人思想的理解才能发挥作用。 广义的人生哲学=人生观 哲学其实不是解决具体问题的方法,哲学其实是一种人生态度。提升人的境界,让你面对更多的问题, 哲学不能代替你回答问题,而是要你去面对问题,在发现问题是,哲学会给你提供各种可能性,需要的是我们去面对这些可能方式,去选择我们自己的方式,学哲学不是要找一个老师,而是找的一个对话伙伴。 如果说人的本质被发现了,终极真理被发现了,那么人只用按照既定的模式去活,而人生没有终极答案,魅力恰恰在于此,人生是开放的,没有继承的公式,我们面对的永远是明天和未来。所谓人生观无非是让你站到一定的高度来看待自己的人生。

人生的意义

这是个活了一辈子都不见得解决的问题,活到老想到老的问题。人有了智慧意识到人的生死,某种意义上说,人生的意义恰恰在于人生的有限性。因为有限性,我们才会面对选择时取舍。 人生在世,一般两个问题:

- 如何活,如何活得更好?

- 为什么活? 为什么活 = 人生的意义

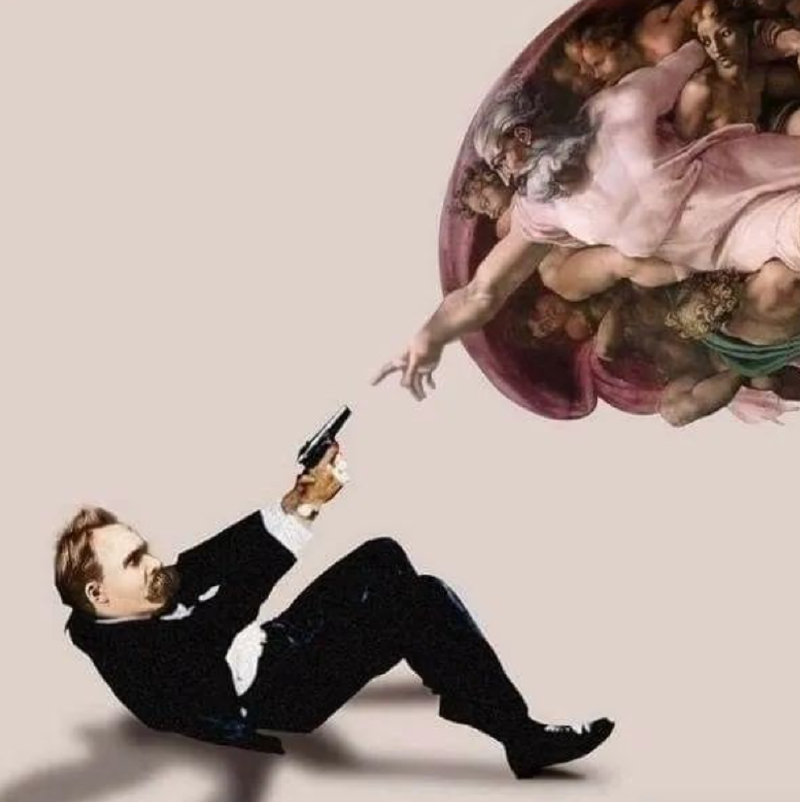

实际上,这个世界就是没有意义的,盲目的,但人却需要一个意义来作为生存的根基。 人生之所以需要有意义,源于人类对于虚无主义的恐惧。 尼采:虚无主义就是绝对价值的丧失 对于人生的意义,存在两种思路:

- 一种思路认为人生有某种客观存在的意义,我们可以认识人生的意义然后按照它去生活。

- 另一种思路则质疑人生的意义,认为人生的意义是我们自己赋予人生的。 以往的哲学更多的会体现为以看待宇宙万物的方式来看待人的时候,也把人看作像物一样有某种先在的本质,按照人的本质去做。但在19世纪下半叶西方哲学发生转向,人生的意义是自己赋予自己人生的。 质疑人生的意义使人类又走入了一个困境。人生的意义在哪?面对未知,充满危险的社会,人类如何确定人生的意义?因为人以意义而活为根基,那么人生就是一场冒险,没有回头路。这也就是人经常会放弃对自己意义的追问,放弃对人生意义的这种创造性的这样一种活动,逃避这些问题,按照一种本能的方式生活。 虚无主义在19世纪下半叶对西方人的影响非常大,陀思妥耶夫斯基的群魔说这个世界是丑恶的,所以应该有一个惩恶扬善的上帝,但我又没办法证明上帝的存在,我除了自杀还有什么出路?这也就是科学高歌猛进带来的结果。我不信上帝,如果世界没有上帝,善恶是非黑白曲直是模糊的,相对的,没有规则,那么人生的意义何在? 物质条件在改善,但人的精神方面并没有得到改善,现代中国人需要转变思考方式。我们不要以为带有绝对真理和某种道德律条,所有人能按照这种人生观去做,这是我们过去这种道德的伦理学方面的失败,没有人有资格教育别人,这些问题是永恒没有答案的,没有人有这个权利能强加给所有人如何必须去做,需要我们每个人自觉地去思考。

萨特,在《存在主义是一种人道主义》,没有上帝人就没有本质,人的本质是由人自己赋予自己的,他在强调人的本性在于自由,自由就在于筹划和选择,无论如何政论自由是否存在,自由都是人生之为人生的前提条件,当自由真的落在每个人的身上时,只会感到负担,因为需要自己在诸多可能性中去筹划选择,而且必须为你的选择负责,那你必须承担这种选择最后带来的后果。这就造就了20世纪人一讲到自由就逃避自由。

必然和自由的关系

命运——必然性——规律 当希腊人不满足于神话以命运来解释世界时,希望能够去认识自然, 哲学思考诞生,但希腊人只到必然性,还没有到自由。 科学描述世界,哲学解释世界的意义。而描述自然不可能获得自由。

人生必须以自由为前提条件,但自由的实现是有条件的。 人之所以“与众不同”,是被抛入可能性的境域之中,我们是面对可能性塑造自己的人生,人生不是完全由必然性构成的过程,虽然存在因果链条,但不同阶段的选择是可变的。由于人的思维有很强的惰性,乐意于去将一切看作是必然的,但是对人生不能这么看,的确你的选择会有其后果,但是你的选择是可以改变后果的。 人是作为个体的自我而存在,人是以个体化的完善作为很大的标志,人类社会的发展也是个体性的越成熟越完善,越标志这个社会的发展,人的社会进化伴随着个体的完善,来打破原来有的那个社会规范。传统维系着这个社会的存在,但是到了一定的程度,传统就成了阻碍社会发展的,随着个体性的完善觉醒,去冲破传统的尖钉,然后重新开始变革。那就意味着我们每个人可以作为一个自我的存在。 海德格尔在《存在与时间》中,问我是谁?在现实中,我们每个人不是作为我自己,而是作为大家而生存的,在某种意义上,我们都是以大家作为榜样,向大家向公众看齐,甚至我们追求个性化是因为大家追求个性化,从某种意义上说大家拿走了我们的存在,替我们去做选择,不是我而是大家在主持着我们每个人的人生。在现实生活中,人完全是可以按照大家去生活的,但大家是谁?我们把存在交给大家时,一旦选择出现问题需要承担后果时,是找不到大家的。实际上每个人都是大家,但在谈论大家时是把自己剥离出去了,按大家去做的时候是逃避人生的责任。 我们应该意识到我就是大家,我们每个人都是大家,我们才能是我们人生的主人,才以一种负责任的方式去展开人生。自由是生命不可承受之轻,当人要做出自由的选择时,会逃避自己的自由抉择,选择安全感的大家。

假如明天不再来临

为什么会逃避自由?归根结底是逃避死亡。中国人的世俗的生死观是个很奇怪的现象,死亡禁忌。只谈论生的事情,不谈论死的事情,按照习惯的方式生存,当终有一天问题来临时,恍然大悟去发问:我这个问题怎么没早想它?后悔说不会再这样庸庸碌碌的度过一生,可惜回不去了。 某种意义上说,逃避死亡的思考也是在逃避对生的思考,没有充分意识到人生的有限性,怎么在这只此一生的人生中过的有意义?

死亡是人之最本己的、无所关联的、确知的而不确定的、超不过的可能性。——海德格尔

如果可以,去看看临终人的那种感觉,看看他的眼神,只有那个时候才叫真正的无奈。

而死亡是一种真正的可能性,随时可能发生,且不可避免。海德格尔强调提前到死中去,向死而在,置之死地而后生。不要庸庸碌碌,前怕狼后怕虎,人都要面临终有一死,有什么事情是我不能去做的呢,不能去尝试不能去实现自己的? 这两种区别,代表的是两种时间观:向后看的时间观和向前看的时间观。始终面对死亡筹划选择自己的人生,恰恰让你以未来作为指规的死亡观。来来去去了无牵挂,而中间恰恰是有牵挂的人生,何不去牵挂一把。自己要达到自我完善,实现自己的程度,这就足够。 人总想着会有明天,会有希望,明天会更好,但考虑死亡时,终有一天会没有明天,明天是有限的,绝不是无限的。如果明天不再来临,怎么相信明天会更好?

人生的境界

以前的过去了就过去了,我们面对的是现在和明天。与其延长人生的长度,不如加厚人生的厚度,在不同的领域看世界的角度不一样,所谓人生在于超越自我,在于它在自我之中超越自己,提升人的人生境界。不要奢望说事业做多大多完满,关键在于找到对你最有意义的事情去做。 找到自我、超越自我 首先是个自觉的过程,其次是个超越的过程,不断提升自己的人生境界。哲学所能提供的是,不可能让生命达到无限的高度,但可让思想在思考宇宙万物的时候与宇宙万物的东西融为一体,所达到喜悦。朝闻道,夕死可矣。亚里士多德的神学在哲学上提供了一种面对终极关怀的方式,哲学的最高层次就是人的思想对宇宙的理性的思考,当你去思考神圣理性的时候,你的理性和宇宙的理性融为一体,去分享对象的生命,达到了人生最高的境界。 对于信仰,信仰某个宗教是一场豪赌,信对了那就赚了,信错了那是以人生为赌注,赌上一生来信仰有上帝的存在,有来生来世。 对于我们自觉人生来说,不能把赌注放在来生来世,我们就是在人生之中,在当下,在人生之中不断的超越自己,人生虽然有限,但他是开放的,可能性是无穷尽的,只不过是去选择有限的可能性而已。可以把人生看作是始终向着未来,哪怕走到人生的最后一步,仍然在朝向着未来。

回到苏格拉底,哲学的确不应该说教,不应该给大家提供一种所谓规范的世界观和人生观,应该启发人们思考。哲学史中莫衷一是,每个哲学家都有道理,学哲学史的好处就在这里,你不再迷信,它让你树立一种问题意识和批判意识。